Motorrad

Lärm

Motorrad-Lärm

Spaß und Ärger

Schönes Wetter macht Laune und lockt die Motorradfahrerinnen und den Motorradfahrer in den Abendstunden oder an Feiertagen und Wochenenden auf attraktive Fahrstrecken.

In manchen Regionen möchten Anwohner/ -innen und Touristen / Touristinnen das Motorengedröhne der Zweiräder nicht mehr ertragen; die Toleranz erlischt und die Kritik richtet sich oft pauschal gegen alle Biker – ob laut oder leise.

Die einen wollen ihre Ruhe, die anderen den Sound von Motor und Abgasanlage genießen. Beschwerden häufen sich und werden bei Behörden und Politik vorgetragen. Den von Lärm Geplagten bleibt häufig nur der Wunsch auf schlechtes Wetter oder gesperrte Strecken.

Der Graben zu einem verständigen Miteinander im Umfeld des Straßenverkehrs scheint kaum überwindbar.

Der Sound gehöre für die Fahrer/ -innen zur Maschine, wie das Design und das Image, sagt der Verkehrspsychologe und Motorradfahrer Hartmut Kerwien. Erfüllender, Kräfte vermittelnder Sound, der den Fahrgenuss hebt und Gefühle wie Macht und Kraft vermittelt, ist für andere unnötiger und einfach nur lästiger und unerträglicher Lärm, der stört und ärgert. Lebensqualität und Erholungsmöglichkeit leiden; Stress kommt auf, Unmut über die eigene Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein. Dabei sinkt scheinbar die Schwelle zur Reizbarkeit der Betroffenen ständig.

Achim Kuschefski, der Leiter des Essener Instituts für Zweiradsicherheit, meint, dass der Motorradlärm eher ein gesellschaftliches, denn ein technisches Problem sei: „Die Anwohner/ -innen wollen ihre Ruhe, und die Biker/ -innen eben fahren.“ Wie kann es gelingen, diesen gordischen Knoten zur Zufriedenheit der Verkehrs- und Sozialgemeinschaft zu lösen?

Wann wird ein Geräusch zu Lärm, zu unerträglichem und gesundheitsgefährdendem Krach?

Die subjektive Wahrnehmung von Geräuschen hängt von mehreren Parametern ab.

So können 90 dB bei einer Musikveranstaltung und 110 dB bei einem startenden Düsenflieger trotz der objektiv gravierenden Lautstärke weder Missmut oder Reizbarkeit auslösen und aus persönlichen Motiven heraus zu Akzeptanz führen. Neben dem objektiv wahrnehmbaren Schalldruckpegel ist es die persönliche Einstellung zur Geräuschquelle, die Intensität und Dauer die Geräusche unangenehm und lästig werden lassen. So sollen bei derselben Lautstärke hohe Töne unangenehmer wahrgenommen werden als tiefe Töne.

Lärm ist widrig, unangenehm und kann nachweislich krank machen.

Das Gesetz gibt Grenzwerte und Messverfahren vor.

Maximalwerte der Geräuschemissionen von Kraftfahrzeugen und deren Messverfahren sind normiert und wurden in den vergangenen Jahren ständig präzisiert.

Mit dem Ziel, den Verkehrslärm zu verringern, wurden die Grenzwerte regelmäßig nach unten verschoben.

Für Motorräder gelten aktuell folgende Grenzwerte: (abhängig vom Leistung-Masse-Verhältnis - PMR -)

Klasse I: PMR max. 25; sehr hohe Masse und/oder sehr geringe Leistung beträgt der Grenzwert 73dB(A)

Klasse II: PMR zwischen 25-50; hohe Masse und/oder geringe Leistung beträgt der Grenzwert 74 dB(A)

Klasse III: PMR über 50; normale/geringe Masse und/oder mittlere/hohe Leistung beträgt der Grenzwert 77dB(A)

80% der aktuell zugelassenen Krafträder fällt in die Klasse III.

Zudem müssen alle ab Januar 2025 zugelassenen Neufahrzeuge die Abgasnorm 5+ erfüllen. Die Einführung dieser Norm führt jedoch nicht zu strengeren Abgas- und Geräuschvorschriften.

Höhere Maximalwerte der Motorräder

Für die höheren Maximalwerte der Motorräder gibt es laut dem TÜV Nord mehrere Gründe. Einerseits liegt der Motor größtenteils frei und kann schlecht gedämmt werden, andererseits sind die Platzverhältnisse für eine wirkungsvolle Schalldämpferanlage oft eingeschränkt. Außerdem entfalten viele Motorräder im Gegensatz zum Pkw erst bei hoher Drehzahl die volle Leistung. Mit der Höhe der Drehzahl steigt auch die Geräuschentwicklung. Die Grenzwerte für Fahrgeräusche werden für Fahrzeuge im Fahrbetrieb vorgegeben. Diese werden beim Beschleunigen aus 50 km/h im zweiten oder dritten Gang über eine Strecke von 20 Metern gemessen. Je nach Fahrweise können zulässigerweise Motorräder – oder Autos – deshalb erheblich lauter sein.

Messverfahren

Die nach den speziellen Messverfahren ermittelten Normwerte halten die Fahrzeuge darüber hinaus nur dann ein, wenn die originale Abgasanlage oder der Ansaugtrakt nachträglich mit zulässigen technischen Bauteilen verändert wurden.

Die einheitlichen Messzyklen für die Fahrgeräusche sind daher nicht für die Vielzahl individueller Fahrbewegungen der Motorräder repräsentativ. Zudem sind aktuell noch sogenannte Abgasaustauschanlagen zulassungsfähig, die mit veränderbaren Dämpfungssystemen (z.B. Klappenanlagen) zur „Lärmoptimierung“ beitragen.

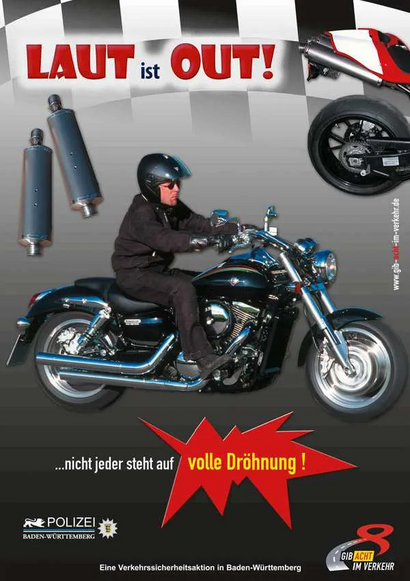

Bußgeld

Sind unzulässige Austauschauspuffanlagen in Abweichung zur Serienanlage angebaut oder werden zulässige Schalldämpferanlagen nachträglich verändert, ist eine vorsätzliche Bauartveränderung mit entsprechenden Folgen vorzuwerfen.

Als Folgen dieser illegalen Veränderung könnten in Betracht kommen:

– Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis durch Verschlechterung des

Abgas- und Geräuschverhaltens, Bußgeld in Höhe von 90,- € für den Fahrer und 135,- € für die Halterin oder den Halter

– Beschlagnahme von Beweismitteln

– Untersagung der Weiterfahrt

– Unterrichtung der Zulassungsstelle

Experten mahnen

Lärm mindert die Konzentrationsfähigkeit und steigert das Herzinfarktrisiko und lösen Stressreaktionen aus.

Krach ist allgegenwärtig. Anders als die Abgase wird Verkehrslärm oft keine Gefährlichkeit beigemessen. Schon weit unter einem Schalldruckpegel von 85 dB kann Lärm krank machen, selbst dann, wenn er gar nicht als störend wahrgenommen wird. Er mindert jedoch bei Kindern die Konzentrationsfähigkeit und steigert bei Erwachsenen das Herzinfarktrisiko. Lärm löst Stressreaktionen aus, Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol werden verstärkt gebildet. Dies führt zu steigendem Blutdruck, die Herzfrequenz wird beschleunigt und die Blutgerinnung aktiviert. Nach Schätzungen sind allein etwa 4000 Herzinfarkte jährlich in Deutschland auf Straßenverkehrslärm zurückzuführen.

Eine Umfrage des Umweltbundesamtes (UBA) ergab 2020, dass sich 76% der Befragten in ihrem Wohnumfeld vom Lärm des Straßenverkehrs gestört oder belästigt fühlten.

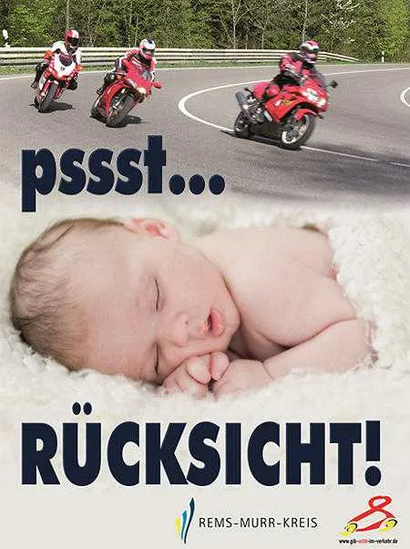

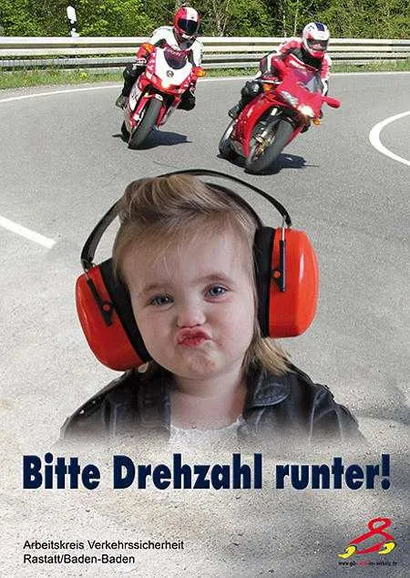

Unsere Botschaft

Auch wenn bisher umstritten ist, inwieweit Geschwindigkeit und Lärm voneinander abhängen, sollten Motorradfahrer und -fahrerinnen nur selten hohe Drehzahlbereiche wählen.

Vorausschauendes, weitblickendes Fahren kann unnötiges Beschleunigen und Abbremsen ersetzen, da diese Verkehrsvorgänge als besonders störend wahrgenommen werden. Die Straße ist keine Rennstrecke. Kontrollierte Beschleunigungskräfte und das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten erhöhen die Sicherheit beim Fahren. Schließlich soll die Freude am Fahren erhalten bleiben und der Konflikt zu lärmgeplagten Menschen verringert werden.

Streckensperrungen der Straßenverkehrsbehörden für Motorräder, Nachfahrverbote, Fahrverbote in Ortsdurchfahrten von Kur- und Erholungsorten oder Geschwindigkeitsbeschränkungen für Motorräder auf Außerortsstrecken fördern den Fahrspaß nicht und treffen auch die Biker, die sich an die Regeln halten.

Fahren Sie ein technisch zulässiges, mängelfreies Motorrad und kontrollieren Sie Ihre Fahrweise bewusst auch im Hinblick auf die Geräuschentwicklung.

Initiative Motorradlärm: Seit fünf Jahren macht sich die Initiative Motorradlärm mit ihren zehn Forderungen gegen Motorradlärm stark.

Die Initiative Motorradlärm wurde im Sommer 2019 von Land und Kommunen ins Leben gerufen. Damals hatten sich 29 Kommunen zusammengeschlossen. Im Mai 2020 sprach sich der Bundesrat für die wirksame Minderung von Motorradlärm aus und griff in seinem Beschluss alle Forderungen auf. Inzwischen sind der Initiative Motorradlärm 177 Mitglieder beigetreten, darunter 162 Städte und Gemeinden, 14 Landkreise und der Regionalverband Südlicher Oberrhein. Dazu kommen 17 Vereine, Verbände und Initiativen als Unterstützer.

Im Ministerrat zog Verkehrsstaatssektretärin Elke Zimmer eine Zwischenbilanz. “Lärmschutz ist Gesundheitsschutz” und dieser ist uns wichtig.

Das Ministerium für Verkehr hat einen Handlungsleitfaden zur Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen erarbeitet. Dieser zeigt auf, wie an besonders stark von Motorradlärm betroffenen Strecken verkehrsrechtliche Anordnungen erlassen werden können. Es wurden bereits auf ersten Strecken Verkehrsbeschränkungen erlasen und weitere sollen folgen.

Auf EU-Ebene wurden die Regelungen für die Zulassung neuer Motorräder überarbeitet. Dennoch ist es so, dass die Grenzwertkurve für höhere Drehzahlen so gestaltet sind, dass Motorräder immer noch unangemessen laut sein dürfen. Auch bei Herstellern, Händlern und Motorradfahrenden erfreuen sich laute Motorräder weiterhin großer Beliebtheit. Die Hersteller und Händler werben weiterhin mit dem Sound der angebotenen Modelle.

“Rücksichtsvolles Handeln sieht anders aus”, macht Elke Zimmer deutlich.

Die vollständige Pressemitteilung finden sie hier.

Weitere Informationen über die „Initiative Motorradlärm“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg finden sie unter

Initiative Motoradlärm – Verkehrsministerium-BW

Displays gegen Motorradlärm bewähren sich

Im Auftrag des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg wurde die Idee eines Motorradlärmdisplays zur Praxisreife entwickelt und erprobt. Ziel ist es, die Motorradfahrer und -fahrerinnen auf einen zu lauten Fahrstil aufmerksam zu machen und zu leiserem Fahrverhalten aufzurufen.

Automatische Erkennung überhöhter Lautstärke

Das System erkennt automatisch Motorräder mit überhöhter Lautstärke und zeigt in diesem Fall die Aufforderung „Leiser!“ an. In der Tendenz gilt: Je stärker vorher die zulässigen Geschwindigkeiten überschritten wurden, desto mehr führten die Displays dazu, dass die Tempolimits beachtet wurden.

Die vom Land beschafften Prototypen haben sich bewährt es konnten wahrnehmbare Lärmminderungen im Mittel von 1,1 bis 2,2 Dezibel erreicht werden. „Das ist eine von den Anwohnern deutlich wahrnehmbare Minderung der Lärmbelastung“, freute sich Thomas Marwein, Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung, bei der Präsentation der Ergebnisse anlässlich des „Internationalen Tages gegen Lärm“ am 26.04.2017. Er berichtete, dass die Anteile der Motorräder mit besonders hohen Schallpegeln an allen Vorbeifahrten um 40 Prozent (zwischen 27 und 48 Prozent) verringert wurden. „Wir sind von unserem System und seiner Wirkung überzeugt. Deshalb haben wir für Gemeinden, die ein solches Gerät anschaffen wollen, einen Bericht über die Senkung des Motorradlärms durch den Einsatz von Motorradlärmdisplays erstellt. Als Land haben wir die Idee geliefert und ein serienreifes System entwickeln lassen. Die Anschaffung und der Betrieb liegen aber in der Zuständigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden“, erläuterte Marwein.

Lärmmessung

Die Motorradlärm-Displayanzeige besteht aus einem mit Solarstrom betriebenen Dialog-Display für die Textanzeige und einem davor aufgestellten Leitpfostenzählgerät zur Lärmmessung.

Standardmäßig misst das Dialog-Display mit dem Frontradar die Geschwindigkeit aller zufahrenden Fahrzeuge. Bei einer Überschreitung des Tempolimits erfolgt die Rückmeldung „Langsam!“ und bei Einhaltung des Tempolimits die Rückmeldung „Danke“. Wird jedoch vom Leitpfostenzählgerät ein Motorrad erkannt, das mit überhöhter Lautstärke auf das Dialog-Display zufährt, erscheint die Aufforderung „Leiser!“. Die Gerätekombination ist für den Einsatz zur Lärmprävention auf Motorradstrecken konzipiert und so eingestellt, dass nur bei der Vorbeifahrt von Motorrädern für den Bruchteil einer Sekunde eine Schallmessung durchgeführt wird. Andere Einstellungen und der getrennte Einsatz von Dialog-Display und Leitpfostenzählgerät sind möglich. Mit der Gerätekombination ist die Erfassung und die Anzeige von zu schnellen als auch von zu lauten Fahrzeugen aller Fahrzeugklassen möglich.

Die Wirkung der Motorradlärm-Displayanzeigen beruht auf

- der positiven Rückmeldung für regelgerechtes Verhalten und der negativen Rückmeldung für Regelmissachtung (Verstärkungslernen),

- der erhöhten Aufmerksamkeit durch die dynamische Darbietung eines Hinweises an den Fahrzeugführenden,

- der auf das eigene Verhalten ausgerichteten individuellen Rückmeldung und Ansprache und der sozialen Kontrolle bei einem offensichtlichen Fehlverhalten.